La mise en avant de certains éléments pour faire ressentir des émotions

Après l'apparition de la photographie argentique, certains peintres pensent que la photographie va remplacer la peinture car elle est plus précise et représente mieux la réalité que la peinture. En réponse à cela, ils décident de ne plus forcément représenter la réalité mais de la dépasser et de faire ressentir des émotions précises aux personnes qui regardent l’œuvre.

Pour cela, ils utilisent certains procédés picturaux comme la simplification des formes, l'utilisation de cernes autours des objets et personnages principaux ou la représentation seule d'éléments utiles. Ces trois procédés permettent de focaliser l'attention de la personne qui regarde le tableau sur les éléments importants et non sur les détails, afin qu'elle ressente bien les émotions attendues et qu'elle comprenne le sens du tableau.

Ces trois procédés se retrouvent dans le fauvisme, mouvement pictural né pour s'éloigner de la photographie argentique. Un autre procédé important privilégié par ce mouvement est l'utilisation de couleurs vives sous forme d'aplats colorés, qui s'oppose au noir et blanc des photographies argentiques de l'époque.

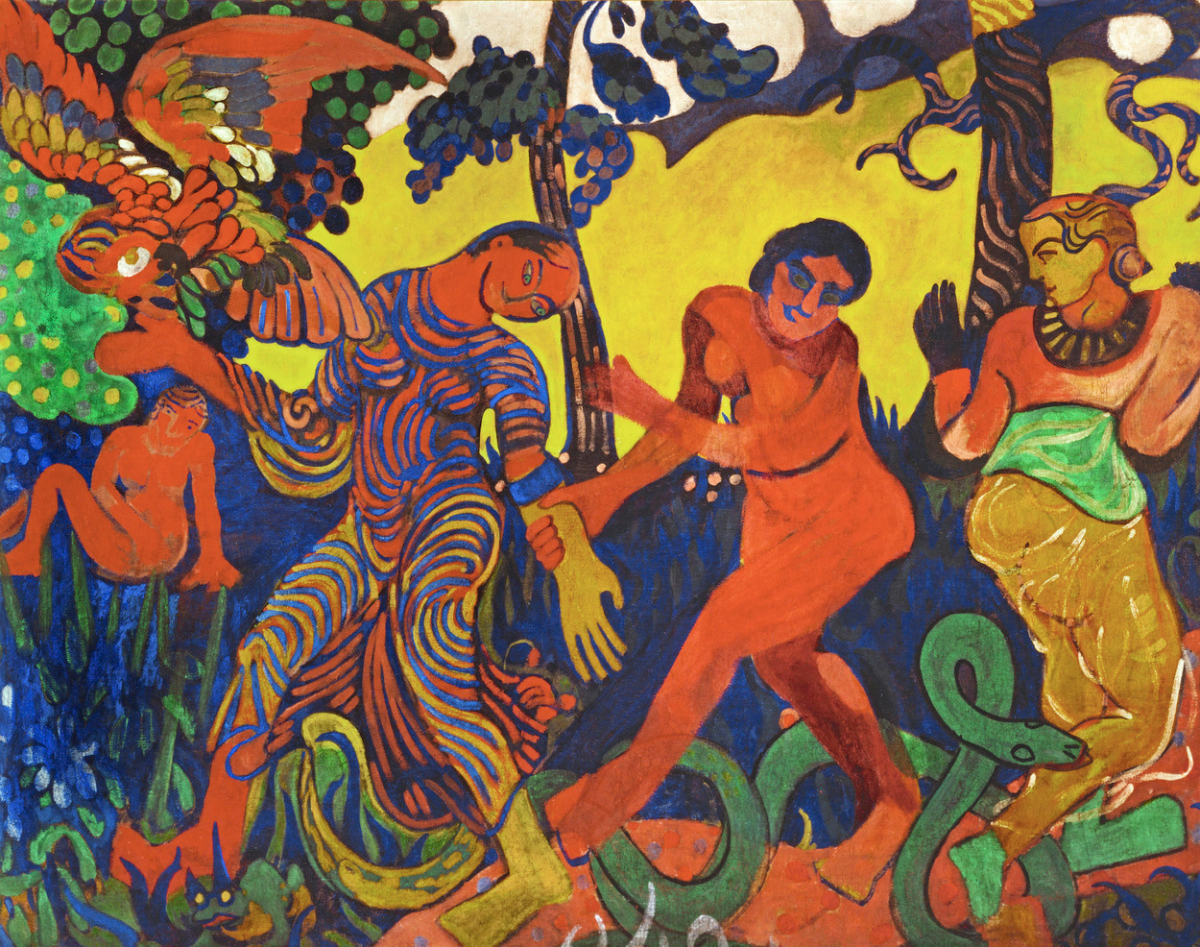

Les trois procédés utilisés pour créer des émotions se retrouvent dans la plupart des tableaux du fauvisme et sont notamment tous les trois présents dans La danse de André Derain, ci-dessous.

André Derain, La danse, 1906, huile sur toile, 175 x 225 cm, collection privée

Tout d'abord, on observe une importante simplification des formes, notamment des personnages comme on peut bien le voir sur le détail des visages ci-dessous. En effet, le peintre n'a pas représenté les détails du visage et n'a pas non plus peint beaucoup d'ombres. Cette simplification des éléments permet de ne pas attacher une trop grande importance aux détails et invite à faire plus attention à l'impression générale que dégage l'oeuvre. Contrairement à cette peinture, la photographie comprend de nombreux détails et ne peut les faire disparaître, ce qui peut nous empêcher de voir le fond de l'oeuvre car notre attention est attirée par certains petits détails.

détail de: André Derain, La danse, 1906, huile sur toile, 175 x 225 cm, collection privée

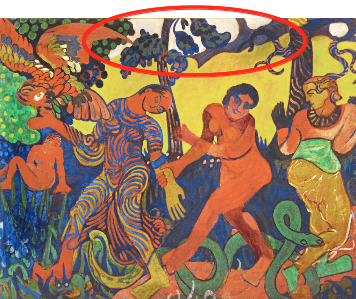

De plus, les artistes du fauvisme utilisent des cernes autours de certains éléments représentés afin qu'ils ressortent et sautent aux yeux de la personne regardant le tableau. Il s'agit d'un contour noir autour de certains objets comme autour du serpent, que l'on peut voir sur le détail de La danse, ci-dessous. Ce procédé permet de valoriser certains éléments du tableau par rapport à d'autres et ainsi de montrer les points importants du tableau. Dans ce tableau, le serpent est assez important car il représente le péché et la tentation.

détail de: André Derain, La danse, 1906, huile sur toile, 175 x 225 cm, collection privée

Enfin, les peintres ne souhaitent représenter que des éléments utiles dans leurs tableaux et il peut donc arriver qu'ils laissent des trous blancs dans les tableaux. Cela signifie qu'ils n'ont pas trouvé utile de remplir cet emplacement parce que cela n'aurait rien apporté de plus. On retrouve ainsi des espaces vides en haut de La danse, entre les feuilles des arbres, sur l'image ci-dessous. En effet, ces espaces vides ne sont pas très dérangeants et si l'artiste s'était obligé à les peindre, ils auraient peut-être alourdi la peinture et nous auraient empêchés de voir le sens profond de ce tableau. Ces espaces vides ne sont pas possibles en photographie car on ne peut pas ne pas photographier certains éléments d'un paysage. Sur ce point là, la peinture a donc bien réussi à dépasser la photographie argentique.

André Derain, La danse, 1906, huile sur toile, 175 x 225 cm, collection privée

Les peintres fauves essaient donc de dépasser la photographie pour rester présents et ils tentent d'apporter un regard nouveau grâce à leurs œuvres. Celles-ci sont faites pour nous faire ressentir des émotions. Le fauvisme, grâce à ces caractéristiques, est donc né de l'éloignement de la peinture par rapport à la photographie argentique.